Henry Willebald (Universidad de la República, Uruguay)

RESUMEN. El agro latinoamericano guarda un conjunto de características que, en perspectiva de largo plazo, lo hace muy peculiar. Presenta condiciones que lo posicionan en una típica situación de economía periférica –como el ritmo de expansión de la producción–, pero con crecimientos de la productividad laboral basados tanto en aumentos de la productividad de la tierra como en el de la relación tierra-trabajo (similar a las economías desarrolladas). La enorme variedad climática, de endowments, tipos de producción y evolución político-institucional impide identificar un “patrón agrícola latinoamericano”, mostrando una realidad regional que esconde grandes disparidades. En general, el crecimiento de la productividad laboral desde la segunda mitad del siglo XX hasta la primera década del XXI ha respondido a mejoras en términos de eficiencia y al aumento en el uso de los factores productivos (por unidad de trabajo). En los casi 60 años que cubre la investigación, el crecimiento del output agrícola promedió un estable 3% anual que estuvo apuntalado, hasta los 1980s, por la acumulación de factores y, desde los 1990s, por mejoras sustanciales en la productividad total de factores.

Fuente: shutterstock.com.

Uno de los tantos temas que ha acaparado los análisis recientes sobre las consecuencias del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha sido sobre seguridad alimentaria, y organizaciones como la OECD, la FAO o la CEPAL se han hecho eco de esa problemática. En general, hay coincidencia en que las condiciones de desarrollo económico se han deteriorado en un proceso global de desaceleración económica, mayor inflación, recuperación lenta y débil de los mercados laborales, incremento de la pobreza y serias limitaciones para asegurar las condiciones alimentarias de buena parte de la población mundial.

Como suele ocurrir antes circunstancias críticas, los historiadores económicos nos vemos desafiados por la realidad, ya sea para contrastar los hechos contemporáneos con el pasado o para evaluar las condiciones que enfrentan las economías en una perspectiva de largo plazo.

Esta es, entonces, una buena oportunidad para repasar los resultados de un proyecto de investigación que comparto con los colegas Miguel Martín-Retortillo (Universidad de Alcalá), Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza) y Jackeline Velazco (Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad de Girona) sobre la evolución de la producción agropecuaria latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Si bien la cobertura del proyecto no alcanza a nuestros días, su alcance temporal (1950-2008) y lo novedoso del período permiten realizar algunas consideraciones útiles e incorporar a la evolución reciente en una perspectiva de horizonte más amplio.

Algunos apuntes a modo de presentación

Con un grupo de colegas de España y América Latina, durante los últimos 7 años, hemos compartido la inquietud por indagar sobre la evolución del agro latinoamericano desde la segunda mitad del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Si bien el tema no ha sido ajeno a académicos y analistas del sector agropecuario en la región, una virtud del proyecto es contar con información novedosa derivada de registros sistemáticos de datos (los reportes de la FAO) y realizar un esfuerzo decidido por dotar al análisis cuantitativo de consideraciones históricas.

Por lo pronto, los resultados del proyecto se han divulgado a través de un capítulo de libro y dos artículos. El primer trabajo ha sido publicado en Agricultural Development in the World Periphery. A Global Economic History Approach (un libro que edité junto con Vicente Pinilla en 2018) con el título: “The goose that laid the golden eggs? Agricultural development in Latin America in the 20th century”. Los dos artículos mencionados fueron publicados en el Journal of Latin American Studies (“The Dynamics of Latin American Agricultural Production Growth, 1950–2008”) y en la Revista De Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History (“Is there a Latin American agricultural growth pattern? Factor endowments and productivity in the second half of the 20th century”), en tanto que, actualmente, estamos trabajando en un tercer artículo focalizado, fundamentalmente, en explicar los determinantes de la evolución de la productividad total de factores (PTF) del agro en América Latina.

En lo que sigue, hago un recorrido de las tres publicaciones para indagar qué hemos aprendido para comprender el presente –y el futuro– del agro en la región.

Dada su capacidad productiva y comercial, el sector agropecuario latinoamericano está llamado a jugar un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos mundial, a la vez que mejorar la situación de sus agricultores resulta una exigencia ineludible. La región necesita políticas y programas receptivos y eficientes que aumenten la productividad de manera sostenible –económica y ambientalmente– e inclusiva –ciudadana y socialmente. Para lograr este objetivo, los países latinoamericanos han procurado avanzar no sólo en la formulación de políticas sectoriales, sino también en la coordinación de esfuerzos entre las diversas organizaciones que conforman la arquitectura institucional destinada a mejorar el desempeño del sector. Apoyar estas expectativas para el siglo XXI requiere una adecuada revisión e interpretación de los argumentos, experiencias y aprendizajes derivados de la historia agrícola del siglo XX.

La agricultura latinoamericana es heterogénea, reflejando la amplia diversidad de paisajes, climas, suelos y condiciones locales. Sus tierras ofrecen una multiplicidad y diversidad de productos que convierten a la región en uno de los principales proveedores del mundo de cereales, oleaginosos, horticultura, frutas, flores y carnes (ver Figura 1).

Figura 1. Especialización en la exportación de productos agropecuarios en países de América Latina y el Caribe, 2020

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

No obstante, algunas características comunes ofrecen una clara unidad conceptual a la región (Solbrig, 2006). La primera y más notable es la importancia de la agricultura en las economías de América Latina. Desde la época colonial, la región ha dependido de los cultivos y la ganadería como principales fuentes de producción, empleo, exportaciones y divisas. En segundo lugar, la distribución desigual de la tierra, aspecto conocido bajo el binomio latifundio-minifundio, constituye una característica estructural que ha dado forma al desarrollo agrícola de toda la región. Tercero, la persistencia de un gran sector de pequeños agricultores, pobremente integrados a la economía y produciendo principalmente alimentos básicos para mercados locales. Finalmente, en el sector agroexportador, muy pocos productos (o, en ocasiones, sólo uno) han prevalecido en cada país. Esta dependencia de un pequeño número de commodities de exportación ha expuesto a los países a las contingencias de los mercados externos, fluctuaciones de precios, y ciclos de auge y caída muy marcados.

Sin embargo, a pesar de la importancia de la actividad agropecuaria en la mayor parte de América Latina, el sector no ha sido capaz de incentivar al resto de la economía y crear vínculos dinámicos hacia adelante y hacia atrás en forma sostenida, aspecto especialmente notorio durante el siglo XX. Ello contrasta con lo sucedido en muchas partes del mundo, donde se trató de un período que significó enormes cambios en el sector rural y que lo distinguen de cualquier otro momento de la historia (Federico, 2005).

En efecto, a partir de modalidades de producción muy tradicionales y conservadoras, la agricultura se ha transformado en una empresa basada en el conocimiento y la ciencia. Este proceso ha aumentado la productividad y apoyado la expansión de la producción para mantenerse al día con la mayor demanda que significa una población creciente. También ha alterado la relación de las personas con la tierra, porque la industrialización de la agricultura ha incrementado los encadenamientos y dependencia de la manufactura, lo cual ha hecho que las actividades agropecuarias fueran más vulnerables a los mercados, y ha exacerbado las consecuencias ambientales de la agricultura (Solbrig, 2006). Sin embargo, América Latina no ha podido beneficiarse notoriamente de estos cambios en la oferta y la demanda, ni de los nuevos arreglos institucionales ni de las renovadas condiciones tecnológicas que dominaron el siglo XX, al menos, hasta finales de la centuria.

América Latina en el contexto internacional luego de 1950

Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción agrícola creció más rápidamente que la población del planeta, generando simultáneamente situaciones de exceso de oferta en algunas regiones del mundo y de insuficiencia alimentaria o incluso hambre en otras. Este crecimiento de la producción se explica, en gran parte, por cambios que, aunque muy arraigados, han sido extremadamente desiguales desde un punto de vista geográfico. Además, todos los países modificaron sus políticas agrícolas junto con sus políticas comerciales y de integración regional, creando diferentes sistemas de incentivos a la actividad agropecuaria (Anderson, 2009). La diversidad en la adopción de estas transformaciones, tanto técnicas como institucionales, dieron lugar a diferencias significativas en el desarrollo agrícola de los países (Timmer, 2009; Alston y Pardey, 2014).

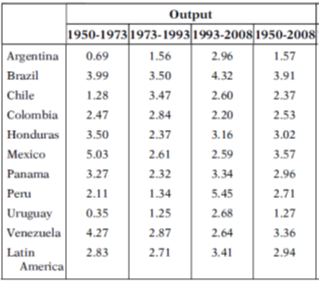

¿Qué pasó en el caso de América Latina en cuanto a crecimiento de la producción agropecuaria? Para responder esta pregunta, analizamos la evolución de la producción en diez países durante la segunda mitad del siglo XX: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Mexico, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta muestra de países representa la gran mayoría de la agricultura de América Latina, dado que entre 1965 y 2005 representaba entre el 85 y el 90% de su producción agrícola bruta. Además, reporta al análisis una variedad climática, de endowments, tipos de producción y evolución político-institucional que nos ofrece una panorámica amplia de eso que identificamos como “realidad latinoamericana”. El Cuadro 1 muestra la evolución del output del sector para el período de análisis en su conjunto (1950-2008) y para los tres subperíodos que contemplamos en nuestra investigación: 1950-1973 (Industrialización por Sustitución de Importaciones); 1973-1993 (crisis y década perdida); 1993-2008 (reglobalización, liberalización y reformas estructurales).

Cuadro 1. Tasas de crecimiento de la producción agropecuaria (%)

Fuente: extraído de Martin-Retortillo et al. (2021), p. 15.

El crecimiento promedio anual de 3% representa una expansión muy importante de la producción agropecuaria con dos distintivos relevantes. En primer lugar, ese aumento se mantuvo relativamente estable en el tiempo, con tasas apenas por debajo del promedio antes de los 1990s y algo por encima desde entonces. En segundo lugar, la tasa promedio esconde comportamientos muy dispares entre países. Los crecimientos destacados correspondieron a Brasil (3,9%), Mexico (3,6%) y Venezuela (3,4%), en tanto que Argentina (1,6%) y Uruguay (1,3%) fueron los de menor dinamismo.

¿Cómo se posiciona América Latina en perspectiva mundial? Con el propósito de responder esta pregunta, analizamos las fuentes de crecimiento de la producción y la productividad agrícola en la región.

Dentro de las novedades de la investigación, se destacan dos. En primer lugar, el período de análisis comienza a mediados del siglo XX, cuando los estudios comparativos disponibles –al menos hasta donde alcanza nuestro conocimiento– comienzan en la década de 1960 (Solbrig, 2006; Ludena, 2010; Nin-Prat et al., 2015; Martín-Retortillo et al., 2019). En segundo lugar, contar con información para un lapso de tiempo de casi 60 años nos ha permitido relacionar la evolución de los indicadores de productividad agrícola con los principales modelos de desarrollo implementados en la región. En particular, hemos podido contrastar la evolución de dos estrategias de desarrollos muy diferentes; una orientada hacia adentro (la de los 1950s-1970s) y otra hacia fuera (desde los 1980s), y por lo tanto identificar los incentivos dominantes en cada etapa y su influencia diferencial sobre el sector agropecuario.

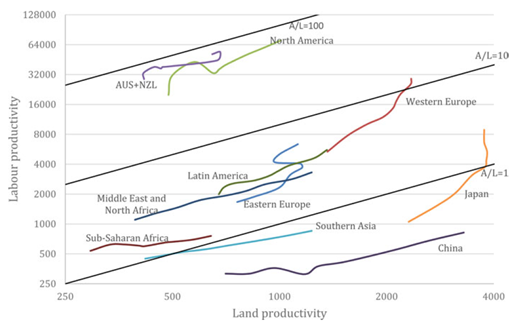

Los resultados de nuestro análisis muestran que, a pesar de que la región se caracteriza por las condiciones típicas del sector agrícola en los países en desarrollo, muestra una tendencia similar al patrón de las regiones desarrolladas. Descomponiendo el crecimiento de la productividad laboral agrícola (y/l) en dos componentes: la tasa de crecimiento de la productividad de la tierra (y/t) y el ratio tierra-trabajo (t/l) (O’Brien y Prados de la Escosura, 1992) (A/L en la versión del Gráfico 1), las variaciones en la productividad podrían deberse a innovaciones tecnológicas muy diversas empleadas en la agricultura y también a patrones variados en el uso de insumos (Federico, 2005). El Gráfico 1 muestra la diversidad de experiencias, teniendo en cuenta los niveles de partida y el aumento en las productividades de la tierra y del trabajo.

Gráfico 1. Productividad de la tierra y del trabajo en diversas regiones del mundo (1965-2005). A/L refiere al mismo nivel de ratio tierra por trabajador

Fuente: extraído de Martin-Retortillo et al. (2021), p. 11.

Así, hay dos modelos muy diferentes de incremento de la productividad agrícola; por un lado, el de los primeros países industrializados (incluyendo Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá), en los cuales hubo un gran incremento en la productividad laboral, debido tanto a aumentos en la productividad de la tierra como en la relación tierra-trabajo. En este grupo de países, se dieron un aumento moderado de la producción y fuerte de las ganancias en productividad debido a mejoras biológicas, un notable aumento en la mecanización y disminuciones en los números absolutos de la mano de obra agrícola.

Por otro lado, en los países en desarrollo, la producción creció mucho más rápido, aunque el papel de la productividad laboral fue considerablemente menor y se basó en aumentos en la productividad de la tierra, normalmente mayor que la de los países desarrollados, mientras que la relación tierra-trabajo se redujo en la mayoría de las regiones del mundo. Entre las regiones en desarrollo, sólo en América Latina la relación tierra-trabajo aumentó. El crecimiento de la productividad del trabajo, por lo tanto, en casi todas las regiones en desarrollo se basó en un fuerte aumento en la productividad de la tierra, ya que la mecanización desempeñó un papel de menor protagonismo debido a la fuerte presión demográfica, la cual significó incrementos en el número absoluto de trabajadores agrícolas. Sin embargo, todas las innovaciones relacionadas con la revolución verde, así como la hibridación y la selección genética de semillas, y el uso de fertilizantes, pesticidas y otros insumos químicos explican el papel clave que jugó el fuerte aumento de la productividad de la tierra sobre la productividad del trabajo (Evenson y Gollin, 2002; Pingalí, 2012; Harwood, 2018).

¿Dónde se ubica América Latina entre estos dos modelos? Es un caso peculiar, ya que la región comparte características de ambos modelos y parece estar situada en una situación intermedia. Parte desde una posición típica de los países en desarrollo y converge hacia la de los países desarrollados. Su crecimiento de la producción ha sido similar al de los países en desarrollo, pero su crecimiento de la productividad laboral se ha basado tanto en un aumento de la productividad de la tierra como en el de la relación tierra-trabajo. De hecho, es la única región del mundo en desarrollo en la que, en los últimos años, las cifras de mano de obra agrícola han comenzado a disminuir. Además, América Latina fue la única región en desarrollo en la que la relación tierra-trabajo desempeñó un papel positivo en el aumento de la productividad del trabajo. La evolución de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina contrasta, por tanto, con la trayectoria seguida por los países desarrollados, con fuertes caídas, pero también con los países en desarrollo de Asia y África, con fuertes aumentos.

Sin embargo, un análisis agregado no es capaz de aclarar las diferencias entre los países latinoamericanos. América Latina es muy diversa desde un punto de vista geográfico, climático, social, económico e institucional. Como Solbrig (2006, p. 535) afirma, dentro de América Latina “la diversidad fue y continúa siendo una característica de la agricultura de esta vasta región, resultado de la variedad de climas, topografía, historia y sociedades”. Creemos, en consecuencia, que una comprensión cabal del crecimiento de la producción y de la productividad requiere poner en consideración las experiencias de los distintos países, para intentar determinar en qué medida existe un patrón latinoamericano, o si el resultado agregado esconde trayectorias muy diversas.

¿Existe un patrón agropecuario de América Latina?

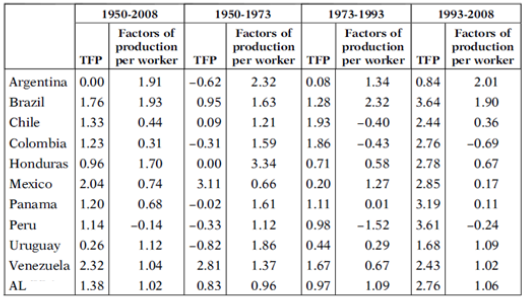

En forma parecida al ejercicio anterior, pero partiendo de una función Cobb-Douglas estándar para el sector agropecuario, es posible expresar el cambio de la productividad del trabajo (y/l) en términos de ganancias de eficiencia (expresada por la PTF) y la variación conjunta de los factores de producción tierra y capital físico (f) (expresada en unidades de trabajo). El Cuadro 2 muestra la evolución de estos conceptos para el período en su conjunto y para los tres subperíodos que contemplamos en nuestra investigación.

Cuadro 2. Tasas de crecimiento de la PTF y de los factores de producción por trabajador en América Latina (%)

Fuente: extraído de Martín-Retorillo et al. (2021), p. 25. Nota: el cálculo para América Latina considera como ponderaciones las correspondientes a Brasil, que son nuestras preferidas. En el paper se realizan ejercicios, también, considerando las de Argentina y Mexico

Puede observarse que la principal fuente de productividad del trabajo agrícola en todo el período (1950-2008) en los países latinoamericanos fue la mejora de la eficiencia (crecimiento de la PTF). La notable incorporación de innovaciones en el sector agrícola permitió este aumento y fue basado en un crecimiento intensivo de la producción agrícola, como maquinaria autopropulsada, productos químicos y la hibridación y selección de semillas. A pesar de la importancia de las ganancias de eficiencia en toda la región, existen algunas excepciones en las que las fuentes de acumulación de factores por trabajador fueron fundamentales para comprender el crecimiento de la productividad del trabajo. Las principales excepciones fueron Argentina y Uruguay, donde el aumento de los factores de producción por trabajador fue fundamental, con una contribución muy pequeña del crecimiento de la PTF.[1] Los fuertes incrementos en el uso del suelo, especialmente en Argentina, el mantenimiento o la reducción de la plantilla y la incorporación de capital físico nos ayudan a comprender esas excepciones.

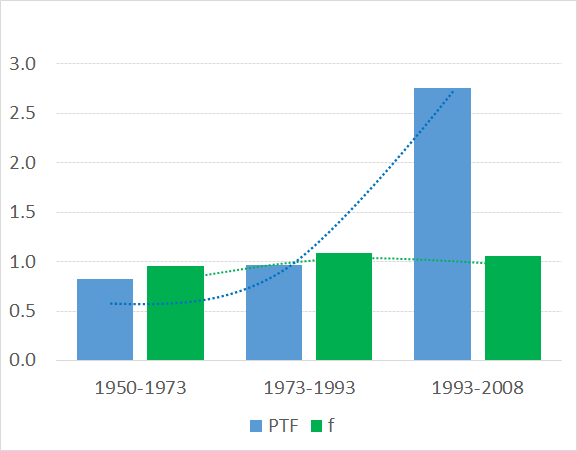

De todos modos, es más interesante observar las fuentes de crecimiento a lo largo de los subperíodos, puesto que ello nos permite comprender las diferencias en las tendencias de largo plazo (Gráfico 2).

La dinámica del sector agropecuario

Gráfico 2. Tasas de crecimiento de la PTF y de los factores de producción por trabajador (f) de América Latina (%)

Fuente: extraído de Martín-Retorillo et al. (2021), p. 25.

El primer período estuvo dominado por la importancia del aumento de factores en el sector agropecuario (las excepciones estuvieron signadas por Mexico y Venezuela). Esta trayectoria respondió, predominantemente, a la creciente incorporación al proceso productivo de maquinaria, productos químicos y terrenos, enmarcados en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que penalizaba las exportaciones agropecuarias y afectaba los términos de intercambio.

En el subperíodo intermedio, 1973-1993, ambos componentes de la productividad laboral aumentaron y el crecimiento en la incorporación de factores de producción por trabajador siguió siendo más importante que las mejoras en términos de eficiencia, en el marco de las crisis del petróleo y la década perdida de los 1980s. Durante este período, la variedad de experiencias fue muy grande. Algunas economías transitaron por importantes ganancias de eficiencia y reducción en el uso de factores (Chile, Colombia, Perú), otras presentaron aumentos destacados en la acumulación de factores (Brasil, Mexico, Argentina), pero ninguna mostró una contribución negativa de la PTF.

Las tendencias seguidas por las fuentes de productividad laboral en los últimos 15 años de nuestra muestra intensificaron la dirección tomada en el subperíodo intermedio. Sin embargo, hubo un cambio trascendente. La principal fuente de crecimiento de la productividad del trabajo agrícola entre 1993 y 2008 pasó a ser la PTF en la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Argentina. El crecimiento de la PTF explica alrededor del 70% del crecimiento de la productividad laboral agrícola en toda la región. El mayor crecimiento de la PTF coincide con un período de reformas conducentes a la integración comercial y una inserción dinámica en los mercados externos, así como al desarrollo de una agricultura más competitiva internacionalmente (donde Brasil representa el ejemplo más exitoso).

A modo de conclusión

El análisis de los distintos países latinoamericanos revela contrastes muy significativos. No se puede hablar de un modelo común; más bien hay grandes variaciones entre las diversas experiencias nacionales. Si consideramos la contribución al aumento de la producción de los insumos empleados y de la PTF, son varios los aspectos a destacar.

En primer lugar, se produjo un aumento de la producción en el conjunto del período, al 3% anual durante 58 años, lo que significó un cambio verdaderamente notable de la producción en términos absolutos (la producción en 2008 fue más de cinco veces mayor a la de 1950). Sin embargo, las diferencias entre países fueron significativas.

Los países que tuvieron más éxito en basar su modelo de crecimiento en la primera ola de globalización de las exportaciones agrícolas (siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial), Argentina y Uruguay, fueron los que menos crecieron en el periodo de estudio, sobre todo por su pobre desempeño hasta 1990. Brasil, México y Venezuela fueron los líderes en crecimiento.

En segundo lugar, este aumento fue muy similar durante la etapa de la ISI (1950s-1960s) y la crisis de los años 1970s y 1980s, y luego se aceleró durante la liberalización posterior, aunque sin resultar en un despegue destacado.

Las ganancias de eficiencia hicieron una contribución modesta a este fuerte aumento de la producción en el largo plazo. Fue el capital, sobre todo, el factor productivo que mejor explicó el aumento de la producción durante décadas. El resto de los factores mostró un crecimiento positivo pero inferior.

Las diferencias entre las economías latinoamericanas son significativas. Paradójicamente, en los países con una agricultura más moderna en 1950, Argentina y Uruguay, el aporte de la PTF fue menor. Países como México, Venezuela o Brasil, que en 1950 seguían teniendo un sector bastante tradicional, fueron aquellos en los que el aporte de la PTF fue mayor.

Con el tiempo, las mejoras en la eficiencia han contribuido cada vez más al crecimiento de la producción. En el último período (1993-2008), el abandono de las políticas ISI y la introducción de una mayor liberalización de la agricultura fueron especialmente significativas, y las mejoras en la eficiencia constituyeron el elemento clave para impulsar el fuerte impulso agrícola de finales del siglo XX y principios del XXI.

En una perspectiva de desarrollo agrícola, nuestros hallazgos muestran que en los procesos de modernización de las actividades agropecuarias, el crecimiento de la producción suele basarse, en sus primeras etapas, en un mayor uso de inputs. Solo cuando se alcanza cierto nivel de desarrollo, no solo en la agricultura sino también en la economía en su conjunto, la contribución del aumento de la productividad –o, más en general, de mejoras en términos de eficiencia– cobra mayor importancia. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otros trabajos realizados para países desarrollados durante los últimos dos siglos y para el continente europeo en la segunda mitad del siglo XX (Federico, 2005; Martín-Retortillo y Pinilla, 2015). Además, en el contexto de países de bajos y medianos ingresos, la modernización de la agricultura aceleró su transformación productiva en economías modernas (Mellor, 2017), tomando ventaja de la variedad de vínculos que conectan a la agricultura con el crecimiento de la economía en su conjunto (Timmer, 2009). Nuestra investigación también muestra evidencia de que un entorno macroeconómico favorable y una incorporación exitosa a los mercados mundiales son fundamentales para impulsar el crecimiento de la producción y la mejora de la productividad. El contraste de experiencias nacionales señala con claridad que la participación activa de los estados en la generación y difusión del cambio tecnológico en la agricultura es un aspecto trascendente en el mejor desempeño productivo de la actividad (Pinilla y Willebald, 2018).

[1] Brasil y Honduras también evidenciaron mayor crecimiento de los factores de producción, pero la contribución de la PTF fue, igualmente, importante.

Bibliografía

Alston, J. M., y Pardey, P. G. (2014) “Agriculture in Global Economy”. Journal of Economic Perspectives 28 (1), pp. 121–146.

Anderson, K. (ed.) (2009) Distortions to Agricultural Incentives. A Global Perspective, 1955-2007. Washington/New York: World Bank/Palgrave Macmillan.

Evenson, R. E., y Gollin, D. (2002) Crop Variety Improvement and its Effect on Productivity. The Impact of International Agricultural Research. Wallingford: CABI Publishing.

Federico, G. (2005) Feeding the World: An Economic History of Agriculture, 1800-2000. Princeton: Princeton University Press.

Harwood, J. (2018) “The Green Revolution as a Process of Global Circulation: Plants, People and Practices”. Historia Agraria 75, pp. 7–31.

Ludena, C. E. (2010) “Agricultural Productivity Growth, Efficiency Change and Technical Progress in Latin America and the Caribbean”. IDB Working Paper Series 186.

Martín-Retortillo, M. y Pinilla, V. (2015) “Patterns and Causes of the Growth of European Agricultural Production, 1950-2005”. Agricultural History Review 63 (1), pp. 132–159.

Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J. y Willebald, H. (2018) “The goose that laid the golden eggs? Agricultural development in Latin America in the 20th century.” En V. Pinilla y H. Willebald (Eds) Agricultural development in the world periphery. A global economic history approach. Palgrave Studies in Economic History. London: Palgrave Macmillan, Ch. 13, pp. 337-363.

Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J. y Willebald, H. (2019) “The Dynamics of Latin American Agricultural Production Growth, 1950–2008”. Journal of Latin American Studies, pp. 1-33.

Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., Velazco, J. y Willebald, H. (2021) “Is there a Latin American agricultural growth pattern? Factor endowments and productivity in the second half of the 20th century”. Revista De Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, pp. 1-36.

Mellor, J. (2017) Agricultural Development and Economic Transformation: Promoting Growth with Poverty Reduction. Berlin and Heidelberg: Springer.

Nin-Pratt, A., FalconI, C. A., Ludena, C. E., and Martel, P. (2015) “Productivity and the Performance of Agriculture in Latin America and the Caribbean: From the Lost Decade to the Commodity Boom”. IDB Working Paper Series 608.

O’Brien, P. K. y Prados de la Escosura, L. (1992) “Agricultural Productivity and European Industrialization, 1890-1980”. Economic History Review XLV (3), pp. 514–536.

Pingali, P. L. (2012) “Green Revolution: Impacts, Limits, and the Path Ahead”. PNAS 109 (31), pp. 12302–12308.

Pinilla, V. y Willebald, H. (eds.) (2018) Agricultural Development in the World Periphery. A Global Economic History Approach. Palgrave Studies in Economic History. London: Palgrave Macmillan.

Solbrig, O. T. (2006) “Structure, Performance, and Policy in Agriculture”. En V. Bulmer-Thomas, J. H. Coatsworth y R. Cortés Conde (eds.) The Cambridge Economic History of Latin America. Vol. II. The Long Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 481–536.

Timmer, C. P. (2009) A World Without Agriculture. Washington: The AEI Press.